加齢やさまざまな原因による聴力の低下は、多くの高齢者が直面する課題のひとつである。聴力が低下することで、家族や友人との会話が難しくなり、外出や社会参加の機会が減少するなど、生活の質に大きな影響が及ぶ。社会とのつながりを保ち、心身の健康を維持するうえで有効な支援機器として、多くの専門家が補聴器の活用を提案している。しかし、補聴器は単なる音を大きくする機器ではなく、利用者本人の聴力状態や日常生活の状況、使い方の好みなどにあわせて選び方に工夫が求められる。補聴器と一口にいっても、耳の中に直接収めるタイプや耳かけタイプなど形状や装着方法はさまざまである。

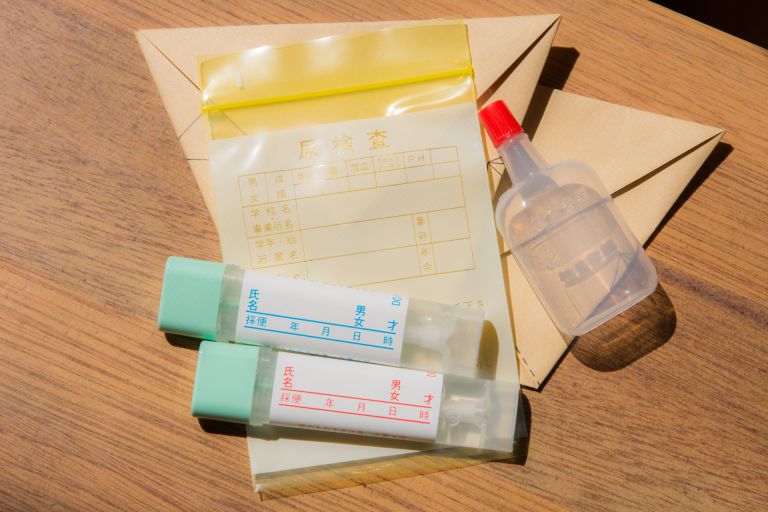

機能面でも、音質の調整や騒音の抑制機能が搭載された機種、充電式で電池交換が不要なもの、より精密なフィッティングができるものなど、多岐にわたる。高齢者が補聴器の選び方で戸惑うことが多いのも、こうした種類の豊富さや機能の差に由来している。最適な一台を選ぶためには、まず耳鼻咽喉科などで聴力検査を受け、自分の聴力の状況を明確に把握することが重要である。聴力の低下が左右で同程度か、特定の周波数に聴こえづらさがあるかなど、個人差を考慮したうえで、医師や補聴器の専門家のアドバイスを受けながら選択するのが望ましい。高齢者の場合、聴力低下のみならず、指先の力や視力の衰えが伴うケースが多いため、電池交換や音量調節の操作がしやすいもの、装着時のフィット感が安定しているモデルが支持される傾向にある。

また、補聴器を購入したその日から快適に使いこなせるわけではないという認識も大切だ。加齢による聴力低下は急激なものではなく、長い年月を経て少しずつ進行することが多いため、脳も徐々に聞こえにくい音環境に順応している。補聴器を装用した当初は、今まで聞こえていなかったさまざまな音が一度に入ってきて、違和感や煩わしさを感じやすい。補聴器に慣れていく過程は個人差があるが、多くの場合、日常生活で徐々に使用時間を増やし、専門家の調整を受けながら慣らしていくスタイルが推奨されている。高齢者が補聴器を長く快適に使い続けるためには、日々のメンテナンスや定期的な聴力の点検も欠かせない要素となる。

耳内の湿気や耳あかが性能低下の原因になることも多いため、クリーニングのしやすさやアフターケア支援が充実していることも、選択時の重要なポイントである。補聴器専門店や補聴器相談医のいる医療機関では、相談から購入後のフォローまで丁寧に対応している場合が多いので、利用を検討するのも選択肢である。費用面も多くの高齢者にとって考慮すべき点である。補聴器は医療機器であるため、高性能モデルほど価格は高くなる傾向があるが、一方で住居地域の福祉制度や助成金の利用が可能な場合もある。補助制度は申請方法や適応条件が異なるため、購入を検討する段階で地元自治体や支援窓口に確認することが有効である。

価格だけで選ぶのではなく、自分の聴力と生活スタイル、今後のメンテナンス費用や支援体制も総合的に検討することが大切だ。使用する環境も、補聴器の選び方に大きく関わってくる。家庭内だけで使う方と、外出や会合、集まりなど多人数と関わる機会が多い方では、選ぶべき機能が違ってくる。同席者の声だけでなく周囲の物音、雑音が気になるシチュエーションも多いため、最新の補聴器は会議機能や雑音抑制機能が搭載され、高齢者のより快適な聴取環境づくりに役立っている。高齢者本人だけでなく、家族や周囲の支援も補聴器利用の満足度を左右する要素である。

操作や装着に慣れるまで手伝ったり、使い方の変化に気づいて医師や専門家へ相談につなげたりすることで、本人の自立と快適な生活を支えることができる。また、実際につけ始めてからも小さな不安や戸惑いが生じやすいため、周囲の理解や温かい声かけが継続的な使用を後押しする。加齢によって生じる聴こえの課題は、社会生活を円滑に送るうえで大きな壁となる場合がある。適切な補聴器の選択と利用を通じて、高齢者が再び会話や交流を楽しめるよう支援することは、心の健康や活動的な毎日にも良い影響を及ぼす。自分に合った機器の選定、利用環境や体調に合わせた調整、定期的なメンテナンスを適切に行い、家族や専門家の支援を受けながら大切な「聴こえ」を守る。

その積み重ねが、充実した老後の生活を築く大きな力となる。高齢者にとって聴力の低下は生活の質を大きく左右する重大な課題です。聴力が下がると会話が難しくなり、社会的な孤立や心身の健康への悪影響も生じやすくなります。そのため、補聴器の活用が推奨されていますが、補聴器はただ音を大きくする機械ではなく、聴力レベルや日常生活、使い方の好みによる選択が重要です。耳に直接装用するタイプや耳かけ型など形状もさまざまで、音質調整や雑音抑制、充電式など多機能化が進んでおり、選択に迷う方も多くいます。

最適な補聴器を選ぶには、耳鼻咽喉科での聴力検査と、専門家のアドバイスが不可欠です。高齢者には操作や装着が簡単なものを選ぶことも大切です。また補聴器は装用してすぐに慣れるものではなく、段階的に使用時間を増やし、違和感を減らす必要があります。日々のメンテナンスや定期的な点検も性能維持には欠かせません。費用負担が心配な場合は、自治体などの助成制度の活用を検討しましょう。

使用シーンによっても選ぶべき機能は変わります。家族や周囲の理解と協力も、補聴器の長期利用と本人の自立に大きな力となります。自分の生活や体調に合った補聴器を、専門家や家族とともに選び使うことが、これからの生活をより充実させる大きな鍵です。